«En Gijón nos encantan las obras de mejora a cuentagotas: una reforma aquí, otras allá. Pero sin una visión global, la ciudad sigue igual: sacrificada prácticamente para aparcar»

En el libro ‘503 Supermanzanas’, Salvador Rueda, padre de la idea de la ‘supermanzana’ y del urbanismo ‘ecosistémico’, cuenta una anécdota interesante que ocurrió en un debate en Bruselas con Jan Gehl, gurú danés del urbanismo humano. Gehl defendía la acupuntura urbana, esas pequeñas intervenciones que van pinchando la ciudad aquí y allá. Rueda le espetó: “Muy bien, Jan, pero a ese ritmo necesitaremos doscientos años para cambiar nada… Y no los tenemos”.

La anécdota deja claro algo sencillo: las reformas urbanas que llegan a cuentagotas, sin una visión global, se quedan en apaños. Transforman esa calle, plaza o rincón, sí, y generan beneficio para quienes lo usan, claro que sí… pero al mismo tiempo trasladan el problema a las calles de alrededor, que acaban soportando la carga, sin más plan que esperar otro lustro a que alguien decida su continuación. El urbanismo, como la ciudad en sí misma, es una negociación constante. Y se puede trabajar escalonadamente para intentar repartir los beneficios con una visión amplia, o como suele pasar en Gijón, no hacer nada más allí que la intervención puntual. Y hacerlo en ocasiones tan tímidamente que la transformación de esa zona es también mínima. De eso va este artículo.

Cuando Rueda habla de ‘urbanismo ecosistémico’ se refiere a pensar la ciudad en múltiples sectores de varias manzanas, rediseñados en base al transporte público. Se limita el tráfico de paso y así se elimina el coche innecesario, liberando espacio para convivir distintas formas de moverse y vivir la calle y dejando los exteriores para circular. La teoría es más compleja, pero ya cuenta con transformaciones de éxito en medio mundo. Aquí en Gijón también tenemos algunos proto-ejemplos, a veces involuntarios como en algunas zonas de Pumarín, Roces, etc. y a veces intencionados pero descafeinados por su ejecución, como en la famosa ‘ecomanzana’ de La Calzada.

Mejoras a cuentagotas

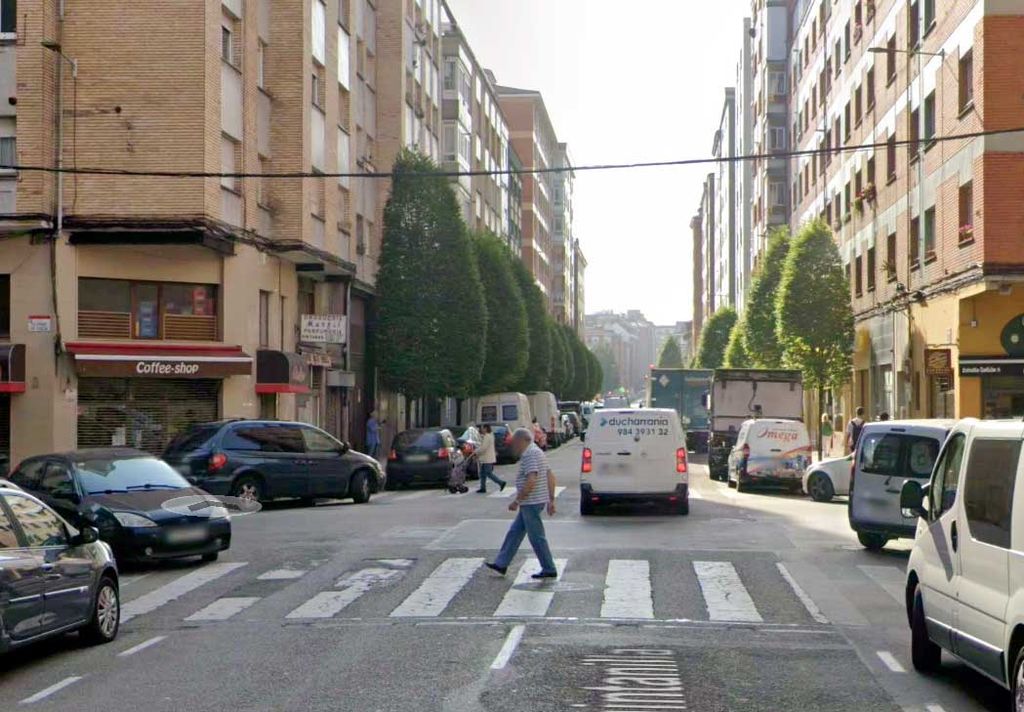

Y llega la vuelta al cole, con el anuncio municipal de intervenir en la plaza de La Serena, junto a La Escuelona. El entorno es el típico de cualquier barrio gijonés: calzadas anchas como para que aterrice un 747 aunque apenas haya tráfico, y un espacio público convertido en aparcamiento al aire libre, casi siempre sin regular para vecinos y con coches tirados en esquinas y pasos de peatones. Algunos llevan tanto tiempo que ya tienen moho, como unos cuantos detectados en el entorno escolar. Habrá quien recuerde que la zona carece de garajes, pero tampoco pueden quejarse: es una de las mayores bolsas de aparcamiento de la ciudad, pues prácticamente todas las calles, salvo la Av.Schulz, funcionan como parking.

¿Que aun así no hay sitio? Bienvenidos a la libertad del free parking. En esta columna ya hemos explicado varias veces el por qué de la abundancia y el uso libre, evita la rotación. El espacio está ya empleado en su totalidad en ese uso y más, poco se puede emplear.

Lo que se gana… Y lo que se pierde

La intervención es necesaria y retoma proyectos diseñados por la corporación anterior para unos cuantos entornos escolares. Y me parece bien: hay que quedarse con las buenas ideas. Seguro que la comunidad escolar y las familias lo celebran. Para ser justos, en algunos aspectos se mejora, como con el espacio de jardineras previstas y la reducción a un carril. Pero otras ausencias se notan, y aquí aparece el sello de este Ayuntamiento, que concentra las obras en la concejalía de Villoria (capaz de hacerlo bien cuando quiere), pero con una vaga conexión con Movilidad (Barcia) y menos con Medio Ambiente (Pintueles), que va a haciendo con sus naturalizaciones. Un puzle político que, en mi opinión, solo juega en contra de su acción política de cara a las cuestiones de mejora en la ciudad.

La prueba más fehaciente es que en el proyecto original y en este no, se proyectaba un carril bici que conectaba los institutos en la calle Severo Ochoa/Ayala con la zona que hablamos y ahora no hay nada de eso. Este carril bici conectaba por fin la avenida Constitución con la avenida del Llano, a través de Eleuterio Quintanilla y permitía recorrer transversalmente la ciudad y desplazarse a los entornos educativos de sus extremos, sin tener que enfrentarse a la peligrosidad de hacerlo por la avenida Pérez de Ayala y sus nada controladas velocidades. Algo que es impracticable con menores.

Otra calle-aparcadero más

¿Qué nos encontramos a cambio?: una compensación de las plazas de aparcamiento eliminadas con la reforma, prácticamente inapreciables dentro de la abundancia del barrio, rellenando por completo la calle desde Severo Ochoa, hasta la avenida Schulz con aparcamiento en batería, además del de línea. Lo cual, convierte prácticamente esa calle en una ‘zona de sacrificio’, donde no veremos una acera más ancha, una esquina sin coches o un árbol más, si no una calle-aparcadero, aún más relleno de lo que ya es actualmente. Con ello y según se recoge en las noticias sobre la intervención, se pretende aprovechar también para reducir la calle a un carril y así evitar la doble fila habitual, algo perfectamente posible con la configuración actual, más un carril bici como el que se ha hecho en la calle Sanz Crespo.

Coste de esa actuación eliminada del conjunto: Probablemente similar al de poner los coches en batería. ¿La motivación para no hacerlo? La negativa del concejal de movilidad. No busquen otras razones más elaboradas porque no hay más.

En conclusión: la ciudad, más que de arterias de un ‘organismo’, metáfora que suele usarse para hablar de la distribución del tráfico, debería pensarse como un conjunto de relaciones y negociaciones que busquen el bien común: cómo nos movemos, cómo habitamos, cómo comerciamos y cómo convivimos, también con otras especies. Es decir, un ecosistema que priorice a quien usa el espacio público de manera eficiente, conciliadora y menos dañina para todos y todas en su conjunto. Si seguimos a base de acupunturas urbanas, esperando a tener dinero para darle coherencia al resto, la ciudad seguirá igual: aparcada.

Y doscientos años, como decía Rueda, no los tenemos.