Gijón sufre hoy una conservadurización sutil y profunda, que tiene otras expresiones. Una de ellas es escultórica, y es el abandono de aquella preferencia por el arte contemporáneo

Oviedo está llena de estatuas figurativas: representaciones realistas de seres humanos concretos, bien celebridades de carne y hueso o ficción, bien encarnaciones individualizadas de un viejo colectivo social. De Woody Allen a Sabino Fernández Campo, pasando por la Regenta, la Torera o las vendedoras del Fontán, la figuración es, sí, la norma en la conservadora capital asturiana, rota apenas —de qué manera, eso sí— por el culo monumental de la calle Pelayo. Gijón se ha caracterizado en cambio por su estatuaria abstracta. El emblena de la ciudad es el Elogio del horizonte de Eduardo Chillida, que el gracejo popular ha conocido también como el Váter de King Kong. En el otro extremo de la bahía se alza Sombras de luz, esas cuatro planchas agujereadas de acero corten a las que los gijoneses asignaron el nombre alternativo de les Chapones, inspirándose en las cuales una confitería de la ciudad ha elaborado unas deliciosas galletas chocolateadas. Las torres de metal de Francisco Fresno o las sugerentes obras repartidas por el Rinconín y sus inmediaciones son otros hitos de ese gusto por el arte contemporáneo que caracteriza a nuestra ciudad. El Jovellanos de la plaza del Seis de Agosto, el Pelayo de la del Marqués o la Madre del Emigrante/Lloca eran aquí las excepciones principales —eso sí, muy emblemáticas—, heredadas de tiempos anteriores, a una firme inclinación antirrealista, que se seguía incluso en los casos en que se homenajeaba a una persona concreta, e incluso a una persona de derechas. Cuando se quiso celebrar estatuariamente a Francisco Carantoña en el paseo de Begoña, lo que se hizo no fue esculpir un Carantoña detallista a escala 1:1, sino trazar la silueta del que fuera director de El Comercio en una chapa lisa.

Todo esto tenía que ver con el afán renovador del arecismo, en los años en que el torrencial profesor excomunista de matemáticas fue el alcalde de la ciudad. Estas nuevas esculturas se colocaban en espacios recuperados o abiertos: el cerro de Santa Catalina, que había sido un vallado del Ministerio de Defensa hasta su compra por la alcaldía anterior; la fachada marítima recobrada y recosida en forma de paseo continuo por una ciudad que, en su época industrial, había vivido en gran parte de espaldas al mar; el nuevo barrio y parque de Moreda, etcétera. Y un Gijón en el que ya no humeaban las chimeneas, sino que se enfocaba al turismo y quería ser asociado, no a su combatividad y su contaminación, sino a sus playas —ahora tres en lugar de una, más las rurales, ahora más accesibles a través de las nuevas sendas litorales—, a la Semana Negra, a sus restos romanos, al Xixón Sound, a sus macroconciertos, etcétera, encontraba en ellas, en esas esculturas abstractas, un emblema de esa modernización progresista que tenía una cara amable y otra menos halagüeña, al menos desde la perspectiva de izquierda revolucionaria de quien esto escribe. El Gijón que legó Areces sobre bases puestas por Palacio es, desde luego, una ciudad más bonita y agradable que la que sirvió de escenario para Volver a empezar; y sus gobiernos de izquierda se preocuparon ejemplarmente por hacerla también justa, igualitaria, preocupada por sus barrios. La cara no halagüeña era una cierta obsesión por no solo dejar atrás, sino enterrar bien profundo el pasado industrial de la ciudad, sin preocuparse de que con él y con sus subproductos peores (la contaminación, etcétera) pudiera inhumarse también la fibra contestataria que lo había caracterizado. Ocurrieron cosas como que se tirara abajo la antigua Algodonera o Fábrica del Gas sin que nadie se preocupara por salvaguardar su maquinaria o archivos. La historiadora María Moro Piñeiro tuvo que correr a rescatar los de la Fábrica del Gas de entre sus escombros. La máquina de vapor de la Azucarera no tuvo salvador, y después de sucesivas vandalizaciones, acabó en la chatarrería.

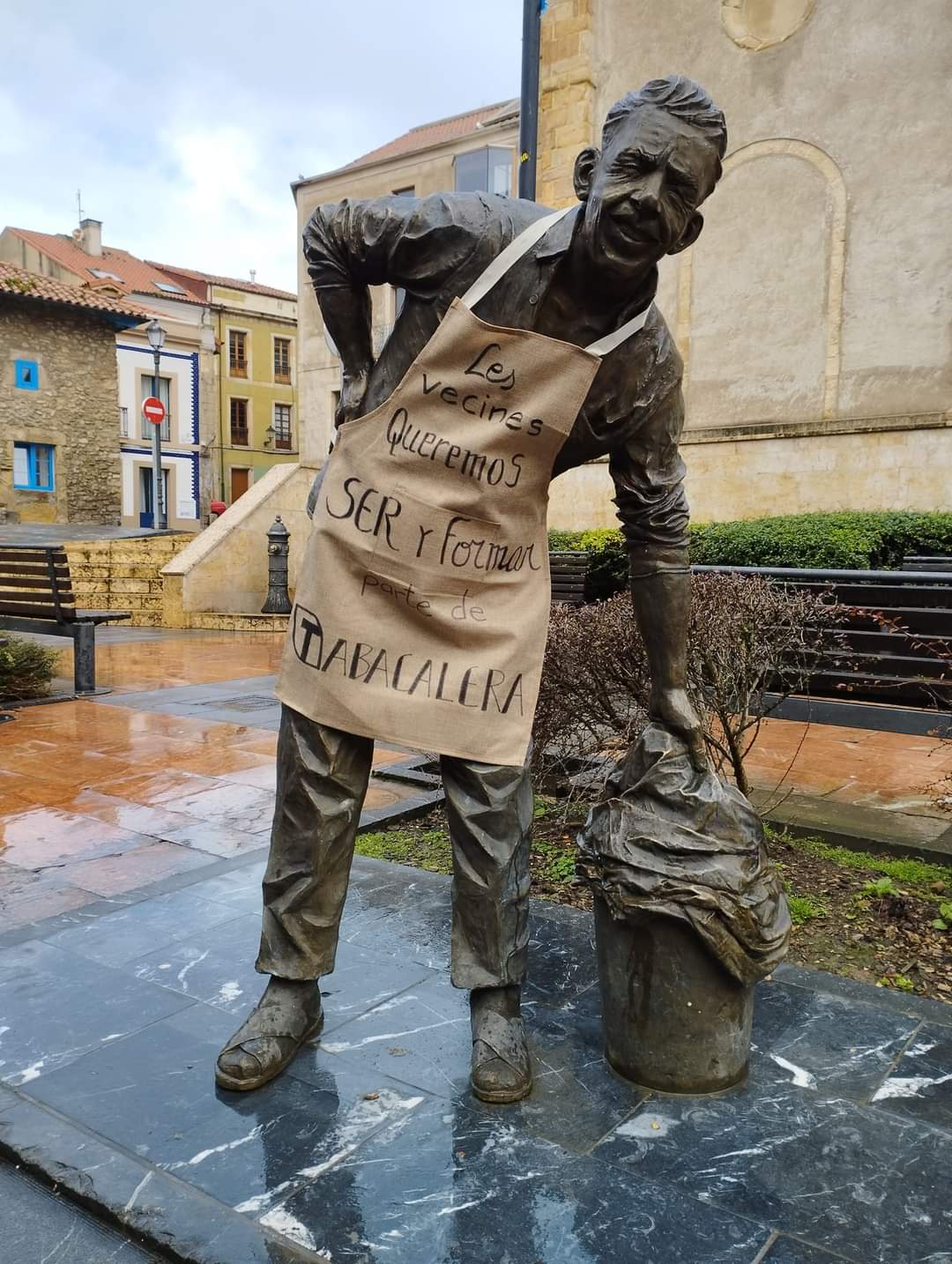

Hoy vivimos en todo el mundo un evidente giro conservador. Y ha sido demasiado fácil que esa modernización progresista pero desmemoriada, o con una memoria que prefería acordarse de las villas y termas de Noega que de la huelga general de 1983, volara mansamente con el vendaval de la época, sin resistírsele un ápice. En Gijón, hoy, gobiernan las derechas, pero eso es solamente la punta visible de iceberg de una conservadurización más sutil y profunda, que tiene otras expresiones. Una de ellas es escultórica, y es el abandono de aquella preferencia por el arte contemporáneo. Las últimas esculturas erigidas en la ciudad son concienzudamente realistas: Preciado, Quini, Rambal, pronto Arturo Fernández. Ello no es, per se, ni bueno, ni malo —y, por supuesto, es la mar de legítimo que a uno le gusten más esas esculturas clásicas que unas chapas afuracadas o un retrete ciclópeo—. Tampoco es un asunto necesaria, explícitamente derechista: el homenaje a Rambal ha sido ante todo reivindicación de la izquierda, inaugurada con amenización del muy progresista Rodrigo Cuevas. Pero no deja de reflejar, en su forma, una reorientación del polo magnético. La refleja ya de por sí en la mera elección del hiperrealismo y el homenaje individual, preferencias típicas del arte conservador (limitación de interpretaciones, frente a los significados abiertos; la jerarquía del héroe, del santo); pero también en el hecho de que, aunque se trate de un homenaje LGTBIQ+, sea uno efectuado en la forma menos desafiante posible. El transeúnte de la plaza del Lavaderu no se topa a un Rambal que lo confronte con los atributos de una homosexualidad provocativa, al Rambal travesti por ejemplo, sino a un vecino de la Cimavilla de les pescateres, levantando un caldero de ropa; al Rambal normal en lugar de al peligrosamente diferente; alguien que quien no sepa que fue un hombre gay asesinado en tiempos tenebrosos más bien lo supondrá un Miguelón o un Gaviotu, la clase de personaje costumbrista que ha sido más típico homenajear en Oviedo.

Gijón está cambiando; algo se mueve, se agita en su subsuelo, y las señales están ahí para quien quiera verlas. Algunas ya son de duro y duradero bronce.