El Ecomuseo Minero del Valle de Samuño transporta al visitante a otra época, a otro lugar, y recuerda un pasado no tan lejano que convirtió a Asturias en lo que hoy es

Otras propuestas para vivir Asturias como un minero

Asturias es hoy un referente de turismo industrial en todo el país. Su itinerario fascinante supone no solo un viaje en el tiempo, sino un recorrido humano en el que conocer la historia de sus gentes, que además es accesible en cualquier época del año. Hablar de la industria asturiana es hablar de su evolución, de aquellos ingenios e inventos, de su sociología, cultura y paisajes. Es hablar del Valle de Turón o de la mina de Arnáu (Castrillón). El Ecomuseo Minero del Valle de Samuño es también un ejemplo de esa riqueza que trasciende los años.

Es estremecedor subirse al pequeño tren amarillo y pensar que hace no demasiados años, el mismo vagón que te lleva de turismo al corazón de Asturias, iba cargado de hombres de oficios duros, lacónicos, que se enfrentaban todos los días a la oscuridad de la mina para poder poner un trozo de pan sobre la mesa. Un espacio angosto, estrecho y bajo en el que apenas caben dos personas hombro con hombro. Porque el tren del Ecomuseo Minero supone aventurarse en aquellos vagones de metal y madera que llevaron, en su día, mineros de verdad.

Se sube uno al angosto vagón y por el altavoz van sonando cancios de mineros que van poniendo al visitante en situación. No puede faltar el Santa Bárbara Bendita, esa canción que encoge por dentro aunque uno carezca de conexión vital con la mina. El tren atraviesa el valle de Samuño de forma lenta, pesada, con un traqueteo incesante, recorriendo el río que da nombre al valle. Tiene el sabor de lo auténtico, de lo real. Sobre todo, cuando uno se despide, por un rato, de la luz del sol, y entra en el falso túnel que desemboca en la mina de la Trechona. La oscuridad, el medio natural del minero, llena el vagón, salpicada allí y allá por los pequeños puntos de luz del techo. Aún así, uno siente que se ha trasladado a otro lugar, a otra época.

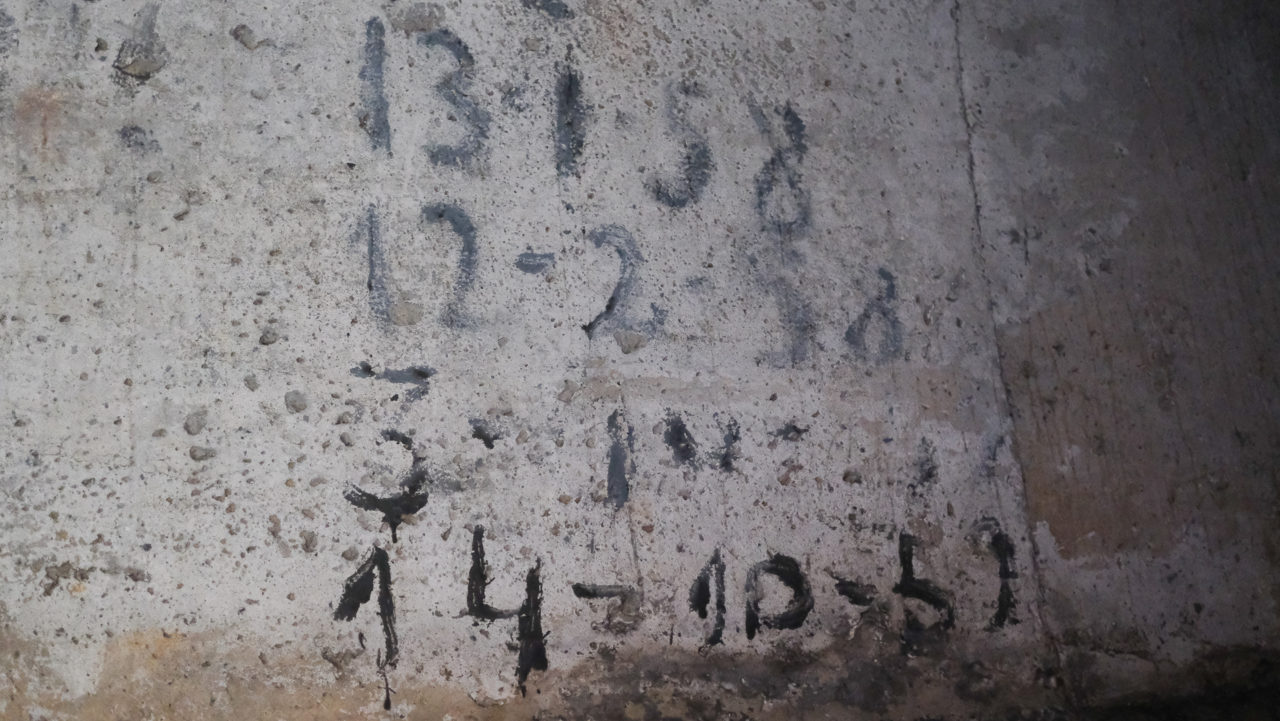

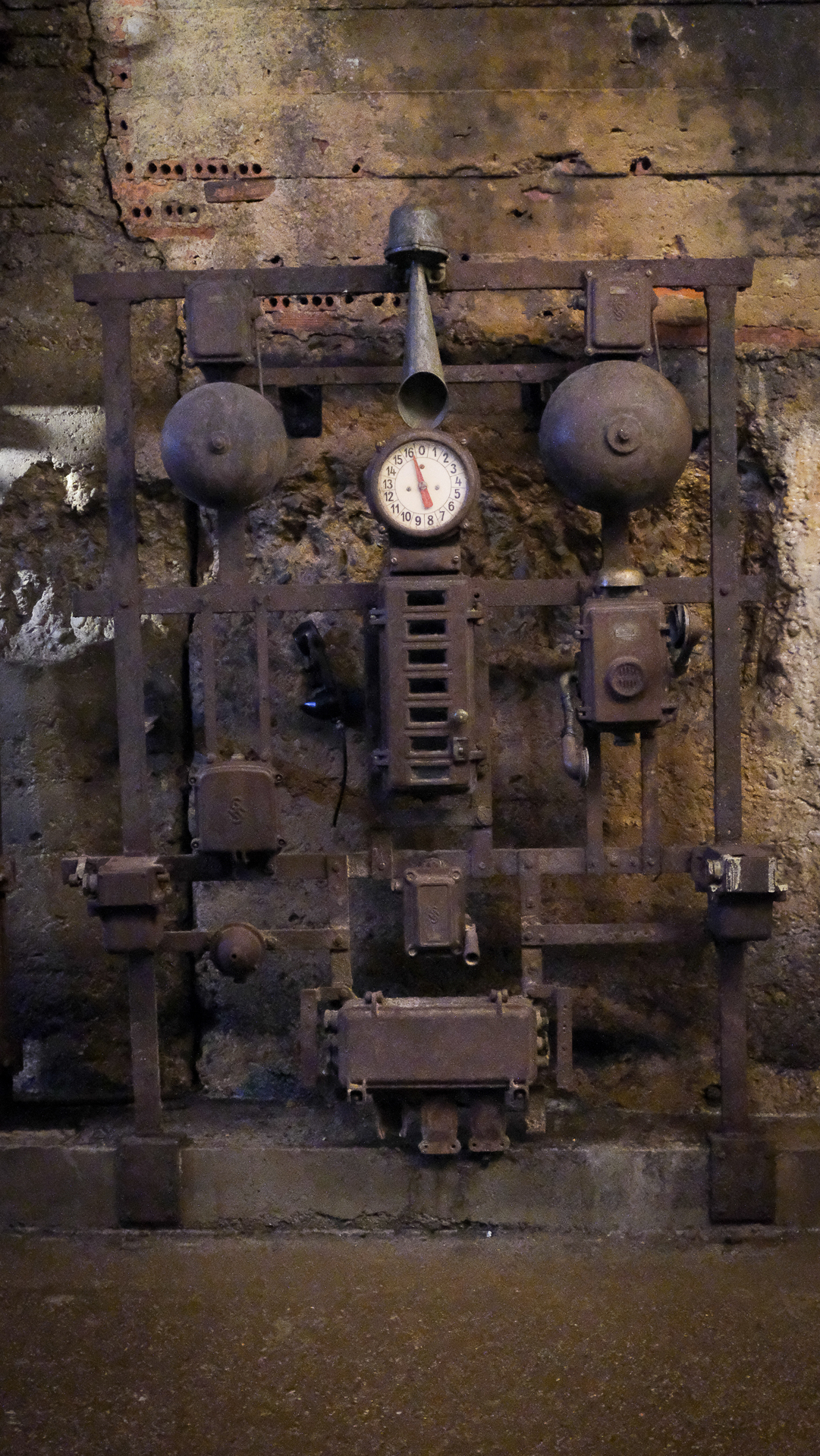

Al bajar del tren, el viajero siente la humedad y el frescor del exterior. Los interiores de las galerías, agujereados por los picos y las barrenas de los mineros, filtran el agua de la montaña y todo, absolutamente todo, está mojado. Una enorme bomba tiene que ayudar a sacar todo el líquido del interior de la mina. El sonido de millares de gotas de agua es la banda sonora que acompaña el viaje. Una vez allí, y antes de subir al poblado minero de La Nueva, el visitante puede ver en persona cómo funcionaba el sistema de comunicación de la mina, ese con el que se comunicaban desde las galerías inferiores al desembarque principal y avisaban si en el ascensor subían personas, con una velocidad de 14km/h máximo, o mercancías —que alcanzaban los 50—. La electricidad era el gran peligro que podía reventar una bolsa de grisú. El invento es de un ingenio que asusta, básicamente un primo mayor de la tapa de yogur con hilo con la que juegan los niños, pero que transmitía las órdenes de una campaña en morse. Si además el visitante tiene la suerte de acudir a las visitas nocturnas, atravesará una pequeña galería para adentrarse en el desembarque principal. Allí, las emociones están a flor de piel. Salteadas por las paredes aparecen cruces y fechas: una por cada compañero de galería muerto. Hay demasiadas incluso allí arriba, la menos profunda y más segura de la mina, a 32 metros bajo tierra —aproximadamente como un edificio de 11 plantas—.

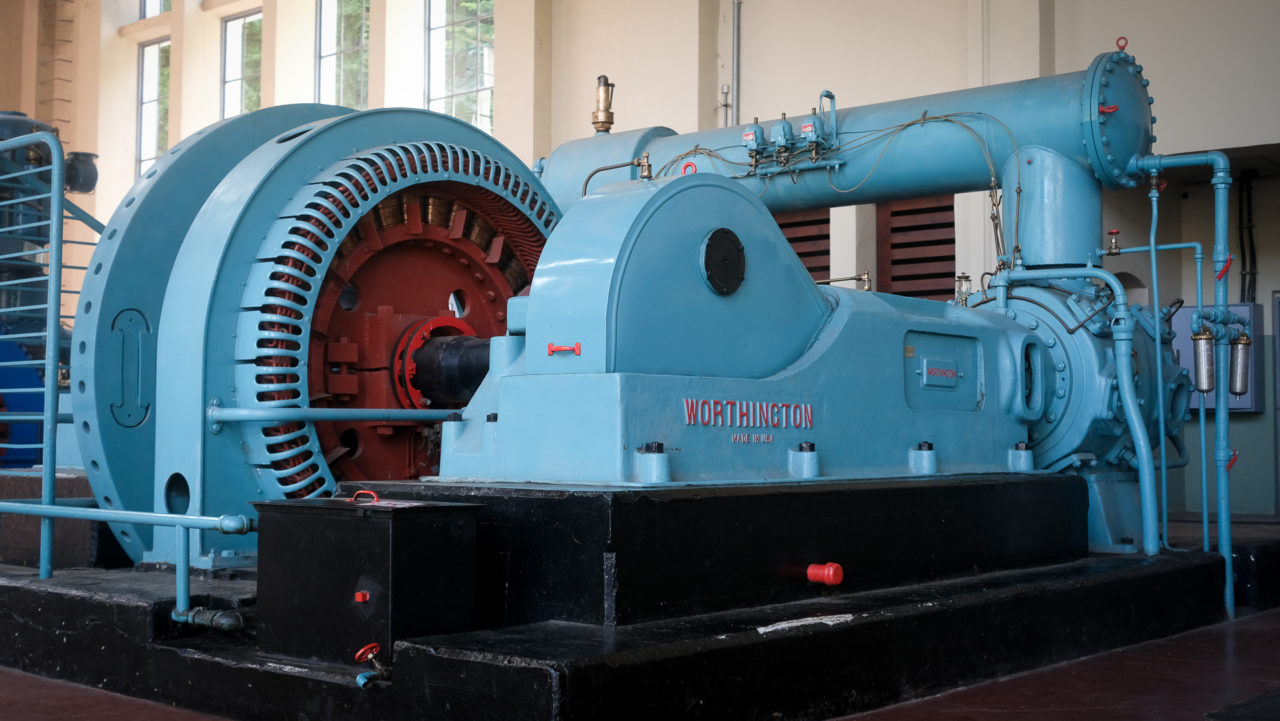

Arriba, en la superficie, espera un auténtico poblado minero que exhibe la Casa de Máquinas del Pozo de San Luis, todo un regalo para el patrimonio industrial. Se aprecian sus ventanales y un tejado que, aunque parezca piedra, es de zinc, adornado con unos pináculos grises del mismo material. Por eso el edificio fue declarado en 2013 BIC, Bien de Interés Cultural —el segundo legado minero que obtiene esa distinción tras el de Santa Bárbara en Tuñón—. Las máquinas que esconde son otra de las maravillas del pozo. Fueron adquiridas en los años 30 y 40 del siglo pasado y estuvieron funcionando hasta el mismo cierre de la mina en 2001. Por el aspecto que presentan, da la sensación de que podrían seguir cumpliendo con su obligación dos décadas después de que las desconectaran definitivamente.

La lampistería es otro lugar con la magia de una máquina del tiempo. El lampistero, el hombre que debía cuidar de que los hombres que bajaban al pozo tuvieran una luz con la que luchar contra la oscuridad, era también el guardián de las fichas. Cada minero tenía una con su número. Si al acabar el día, la ficha no estaba en su casillero, significaba que alguien no volvería nunca a casa. Olvidar esa ficha en el hogar conllevaba un castigo de dos días de suspensión de empleo y sueldo.

Frente a la lampistería, los baños. La ropa sigue, como en 2001, colgada del techo con gruesas cadenas. Solo se lavaba una vez a la semana, pero tenía que estar seca y todas las minas europeas utilizaban ese sistema. A unos metros, en la ducha comunitaria, se arrancaban los restos del carbón y volvían a verse el color de la piel. Para despedirse del polvo durante unas horas, los mineros que estaban sucios entraban por la puerta baja y salían por las escaleras. Un hombre lleno de carbón no se cruzaba nunca con un compañero recién duchado.

El poblado está, además, equipado con todo lo que podía necesitar una mina: el chigre —convertido hoy en un comedor para los visitantes que quieran llevarse la comida—, un economato que alberga exposiciones, la carpintería, la forja o el consultorio. Todo presidido por un castillete impresionante, conservado como si acabara de forjarse el metal con el que está construido. Todo está pensado para transmitir lo que era una mina real. Una visita que nos recuerda un pasado no tan lejano que ha transformado Asturias. Una región que, sin los mineros, no sería la misma. Se trata de un lugar donde los niños —y los no tan niños—pueden mirar, como si fuera una ventana al pasado, a sus orígenes. «Es un museo familiar», comenta Aida Antuña, técnico de Turismo de Langreo. «Las familias pueden subirse al tren, pasar el día en el poblado y volver con el tren que prefieran o, incluso, caminando por una senda que va paralela al río». Hasta pueden acudir perros, aunque si son grandes han de ir en transportín para subirse al tren.